日本の河川や湖沼に生息する天然鮎と、人為的に育てられる養殖鮎は、味や食文化において異なる特徴を持っています。天然鮎は自然環境で育ち、清流の中で過ごすため、独特の風味や食感があります。一方、養殖鮎は特定の条件下で生育されるため、その成長過程や餌の内容によって味わいが変わってきます。これにより、どちらが好まれるかは個々の好みによるところが大きく、料理のスタイルやシーズンによっても選択が異なると言えるでしょう。

さらに、天然鮎はその捕獲時期や地域によっても味わいが異なり、地方特有の美味しさを楽しむことができます。しかし、養殖鮎は安定した供給が可能であり、季節や地域に左右されずに入手できるメリットがあります。こうした違いは、消費者にとって重要なポイントとなり、購入や料理の選択に影響を与えます。

このように、天然鮎と養殖鮎の違いは、単なる味の違いだけではなく、食の背景や文化にも深く根付いています。次の段落では、それぞれの鮎がどのように育てられ、またその味わいや料理法にどのような影響を与えているのか、さらに詳しく探っていきます。興味のある方は、ぜひ読み進めてみてください。

Contents

天然鮎と養殖鮎の違い:生態、味わい、そして栄養価の比較

天然鮎(てんねんあゆ)と養殖鮎(ようしょくあゆ)は、日本の川魚として人気があり、それぞれ異なる生態系、味わい、栄養価を持っています。この二者の違いを理解することで、消費者は自分に合った選択をすることができます。

生態の違い

天然鮎は自然の環境で育ちます。主に清流や河川に生息し、流れのある場所で泳ぎます。彼らは季節ごとに移動し、産卵のために上流へ向かうことがあります。この生態的な行動は、彼らの味や質にも影響を与えています。

一方、養殖鮎は人工的に管理された環境で育てられます。池や水槽で飼育され、餌も人為的に与えられます。このため、養殖鮎は成長が早く、年中手に入れることができる利点がありますが、野生の条件下で育った天然鮎とは異なる生態を持ちます。

- 天然鮎: 自然の環境で育つ

- 養殖鮎: 人工的な環境で育つ

味わいの違い

味わいに関して、天然鮎は豊かな風味と食感を持っています。彼らは多様な自然の餌を食べ、そのため旨味成分が濃厚です。また、流れのある水域で育つことで、肉質も引き締まります。

対照的に、養殖鮎は一定の餌で育てられるため、味わいが均一化しがちです。また、成長過程で肥料を使うことがあるため、特有の香りや旨みが少ない場合があります。したがって、天然鮎は多くの人々にとって「本物の味」と考えられることが多いです。

- 天然鮎: 風味豊かで、肉質が引き締まる

- 養殖鮎: 味が均一化し、香りや旨味が薄い場合がある

栄養価の違い

栄養価に関して、天然鮎は自然の餌から得られる栄養素が豊富です。特にオメガ3脂肪酸やビタミンDが多く含まれており、健康に良い影響を与えます。

養殖鮎は、その成長過程で人工的な餌が使用されるため、栄養バランスが異なる場合があります。さらに、養殖过程中にストレスを感じることがあるため、健康に悪影響を及ぼす要因も考えられます。

- 天然鮎: 栄養価が高く、健康に良い

- 養殖鮎: 栄養素が均一だが、質が低いこともある

結論

天然鮎と養殖鮎の違いは、生態、味わい、栄養価において顕著です。天然鮎は自然の環境で育ち、その味わいや栄養価が高いため、特にグルメや健康志向の方に好まれます。一方、養殖鮎は安定供給が可能で、コスト面で優位性がありますが、味わいや栄養価では劣ることが多いです。

比較表

| 項目 | 天然鮎 | 養殖鮎 |

|---|---|---|

| 生態 | 自然環境で育つ | 人工環境で育つ |

| 味わい | 豊かで深い味 | 味が均一化しやすい |

| 栄養価 | 高い栄養素を含む | 栄養素が均一で質が低い場合も |

| 供給時期 | 旬がある | 年中入手可能 |

| 価格 | 高価な場合が多い | リーズナブル |

| 育成期間 | 成長が遅い | 成長が早い |

| 食感 | 引き締まった肉質 | 柔らかく滑らか |

| 餌 | 多様な自然の餌 | 人工的な餌 |

| 産卵行動 | 自然に従った産卵 | 管理された条件下での産卵 |

| 市場需要 | 高い人気 | 供給安定 |

この比較から、天然鮎と養殖鮎のそれぞれの特徴を理解し、自分のニーズに応じた選択をすることが重要です。

鮎釣り2024 良型鮎を追い求めて【プロセレクトVS H85】

強炭酸水に警戒状態のサザエを入れると。。。

天然の鮎と養殖の鮎の違いは味ですか?

天然の鮎と養殖の鮎の相違点は主に味と食感にあります。天然の鮎は自然の環境で育つため、川の流れや餌によって独特の風味が生まれます。これに対して、養殖の鮎は人為的な環境で育てられるため、味が均一になりがちです。

また、天然の鮎は季節によって脂の乗り具合が変わるので、その時期特有の新鮮さや旨味を楽しむことができます。一方、養殖の鮎は年間を通じて安定した品質を保つことができますが、その分、天然のものと比べると味わいに欠けることがあります。

さらに、天然の鮎は生息環境によって肉質が異なることもあり、これが料理の仕方や食べ方にも影響します。総じて言えることは、天然の鮎はその独自の風味と食感が魅力であり、養殖の鮎は手軽さと入手しやすさが特徴です。

天然の鮎には寄生虫はいますか?

天然の鮎には寄生虫が存在することがあります。特に、淡水魚には様々な種類の寄生虫が見られますが、鮎の場合も例外ではありません。鮎に寄生する代表的な寄生虫にはトリコナスやドジョウの寄生虫などがあります。

ただし、天然の鮎と養殖の鮎では寄生虫の発生率や種類に相違点があることがあります。養殖鮎は管理された環境で育てられるため、寄生虫のリスクが低くなる傾向があります。一方、天然の鮎は自然環境で生活しているため、より多様な寄生虫にさらされる可能性があります。

したがって、天然の鮎を食べる際には、適切な処理や調理が重要です。これにより、寄生虫の影響を最小限に抑えることができます。

天然鮎と放流鮎の見分け方は?

天然鮎と放流鮎の見分け方について、いくつかの相違点があります。

まず、天然鮎は川の自然環境で育つため、体型や色合いに特徴があります。通常、天然鮎は体が引き締まっており、背中がやや青みがかっています。また、腹部は銀色で、全体的に艶があります。

一方、放流鮎は漁業者によって人工的に育てられるため、色合いや模様が異なることがあります。放流鮎は一般的に体が太めで、色が薄い場合があります。さらに、天然鮎に比べて全体に光沢が少なく、質感が異なることがあります。

また、サイズにも違いがあります。天然鮎は成長過程にあるため、サイズが一定ではなく、成魚でも小さいものがありますが、放流鮎は一定のサイズで販売されることが多いです。

最後に、食味も異なります。天然鮎は自然の餌を食べて育つため、味わいが深いと言われています。一方、放流鮎は飼料で育てられるため、風味が少し異なることがあります。

以上のように、天然鮎と放流鮎の見分け方には、体型、色合い、サイズ、味などの相違点があります。

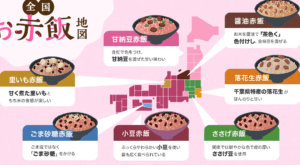

日本で一番美味しい鮎がいる県はどこですか?

日本で一番美味しい鮎がいる県は岐阜県や長良川で知られています。これらの地域は、鮎の生育に適した清流が流れており、その水質の良さが鮎の味に大きく影響しています。

ただし、他にも山梨県や福井県など、鮎が美味しいとされる地域があります。それぞれの県の鮎には独特の特徴や味わいがあり、例えば、岐阜県の鮎は香ばしさが際立っていますが、山梨県のものは甘みが強いと評判です。

このように、鮎の美味しさには県ごとに相違点があり、それぞれの地域で異なる魅力を楽しむことができます。

よくある質問

天然鮎と養殖鮎の味の違いは何ですか?

天然鮎と養殖鮎の味の違いは、主に栄養素や環境によるものです。天然鮎は自然な餌を食べて育ち、そのため独特の風味があります。一方、養殖鮎は人工飼料で育つため、味わいが少し異なり、一般的にはマイルドです。

養殖鮎はどのように育てられていますか?

養殖鮎は、自然環境と異なる条件で育てられています。まず、養殖池に水を引き、適切な水温や水質を保つことが重要です。さらに、餌には人工飼料を使用し、成長を促進させます。これに対して、自然の鮎は川の流れや自然食物によって育ちます。このように、養殖と自然では育成環境や飼料が異なります。

天然鮎はどこで捕まえることができますか?

天然鮎は主に川や清流で捕まえることができます。特に山間部の川が最適です。

養殖鮎は環境にどのような影響を与えますか?

養殖鮎は環境に水質の悪化や生態系のバランスの崩壊をもたらす可能性があります。また、天然の鮎との遺伝的交雑により種の多様性が危険にさらされることもあります。全体として、養殖鮎は地域の環境変化に影響を与える要因となることがあります。

価格の違いはどのような理由によるものですか?

価格の違いは、主に製品の品質、ブランド価値、供給と需要、生産コストなどによるものです。これらの要因が相互に影響し合い、最終的な価格設定に繋がります。

天然鮎と養殖鮎の違いについて議論した結果、両者の特徴は明確です。天然鮎は自然環境で育つことで独特の風味や食感を持つ一方、養殖鮎は安定した供給を可能にし、コストが抑えられるという利点があります。消費者はそれぞれの特性を理解し、用途に応じて選ぶことが重要です。