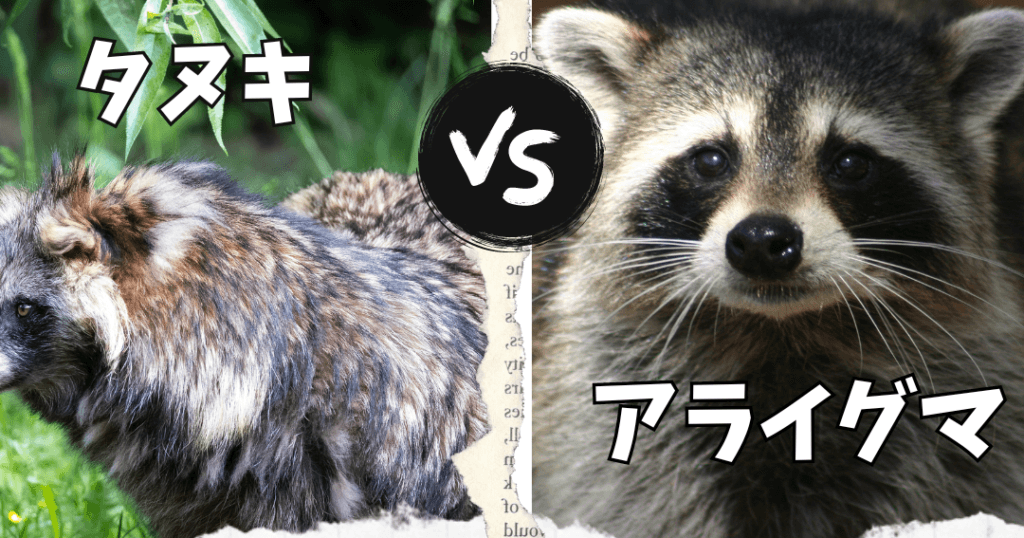

アライグマとタヌキは、見た目や生態においてしばしば混同されることがある動物です。両者はそれぞれ独自の特徴を持っており、地域や文化によって異なるイメージを持たれています。特に日本では、タヌキは民間伝承や folklore の中で重要な存在として描かれる一方、アライグマは北米原産の外来種として知られています。このような背景から、アライグマとタヌキの違いについて多くの人々が興味を持つのも自然なことです。

まず、アライグマは主に北米に生息する小型哺乳類であり、黒いマスクのような顔が特徴的です。また、彼らは非常に器用な前足を持ち、水中でも活動できる能力があります。一方、タヌキは日本を含むアジア全域で見られる動物で、丸い耳とふさふさした尾が愛らしい印象を与えます。タヌキは日本文化において神秘的な存在として頻繁に登場し、その姿は物語や民話に深く根付いています。

このように、アライグマとタヌキは見た目や文化的な役割、さらには生息地域においても明確な違いがあります。これらの相違点を理解することで、私たちはさらに深く彼らの生態や行動を知ることができるでしょう。あなたもアライグマとタヌキの違いを知りたいと思いませんか?次のセクションでは、これらの動物についての興味深い事実や、習性の違いについて詳しく探っていきます。ぜひ、続きをご覧ください。

Contents

アライグマとタヌキの見た目と生態の違い

アライグマとタヌキは、どちらも日本で見ることができる哺乳類ですが、それぞれの見た目や生態には明確な相違点があります。以下にその違いを詳しく解説します。

アライグマ(Procyon lotor)は、その特徴的な外見から簡単に識別できます。主な特徴は以下の通りです:

- 体の大きさ: アライグマは、体長が約40~70cm、体重は4~9kg程度です。

- 毛色: グレーがかった茶色の毛皮で、顔には黒いマスク状の模様があります。

- 尾の特徴: アライグマの尾はリング状の模様があり、比較的長いです。

- 手の構造: 前足は非常に器用で、物をつかむのが得意です。

一方、タヌキ(Nyctereutes procyonoides)の見た目も独特です。タヌキの特徴は次の通りです:

- 体の大きさ: タヌキは、体長が約50~70cm、体重は5~10kgほどです。

- 毛色: 褐色の毛色を持ち、尾はあまり長くなく、太いです。

- 顔の模様: タヌキも顔にマスク状の模様がありますが、アライグマほどはっきりしていません。

- 耳の形状: タヌキの耳は小さく、丸みを帯びています。

生態の相違点

アライグマとタヌキは生態的にも異なります。主な生態の違いは以下の通りです:

- 食性: アライグマは雑食性で、果物、虫、小動物など幅広いものを食べます。タヌキも雑食性ですが、特に小型哺乳類や鳥類を好みます。

- 行動パターン: アライグマは主に夜行性で、夜に活発に活動する傾向があります。一方、タヌキは昼夜問わず活動し、比較的柔軟な生活スタイルを持っています。

- 生息地: アライグマは主に森林や水辺に生息しますが、都市部にも適応しています。タヌキは森林、草原、さらには農村部でも見られます。

- 繁殖: アライグマは一般的に春に繁殖し、1回の出産で3~7匹の子供を産みます。タヌキも春に繁殖しますが、出産数は4~6匹程度が一般的です。

これらの特徴から、アライグマとタヌキは見た目だけでなく、生態的にも明確な違いがあります。

アライグマ と タヌキ の 違いの比較表

| 特徴 | アライグマ | タヌキ |

|---|---|---|

| 学名 | Procyon lotor | Nyctereutes procyonoides |

| 体長 | 40~70cm | 50~70cm |

| 体重 | 4~9kg | 5~10kg |

| 毛色 | グレーがかった茶色 | 褐色 |

| 尾の特徴 | リング状の模様、長い | 短くて太い |

| 食性 | 雑食性 | 雑食性 |

| 活動時間 | 夜行性 | 昼夜問わず |

| 生息地 | 森林、水辺、都市部 | 森林、草原、農村部 |

| 繁殖時期 | 春 | 春 |

| 出産数 | 3~7匹 | 4~6匹 |

【タヌキと二人暮らし】甘えたいタヌキ(Tanuki is such a baby)

【タヌキと2人暮らし】タヌキと迎える朝と夜。(Good morning Tanuki.Good night Tanuki.)

アライグマとタヌキをどのように区別しますか?

アライグマとタヌキの区別は、いくつかの相違点に基づいて行われます。

まず、アライグマは主に北アメリカ原産の動物であり、顔に特徴的な黒いマスク状の模様があります。体型は細長く、尾が輪状の模様を持っており、非常に器用な手を持っています。

一方、タヌキは日本やアジアのいくつかの地域に生息しており、体型はよりふっくらした印象を与えます。顔はアライグマほど明確な模様がなく、簡素な白い鼻が特徴的です。また、タヌキは四季によって毛色が変わることがあります。

さらに、行動面でも違いがあります。アライグマは夜行性であり、食事には果物や昆虫など多様なものを食べますが、タヌキは雑食性で、特に小動物や根菜を好みます。

これらの相違点を理解することで、アライグマとタヌキを容易に区別できるでしょう。

たぬきとハクビシンにはどんな違いがありますか?

たぬきとハクビシンにはいくつかの相違点があります。

まず、外見的な違いに注目すると、たぬきは丸い顔と太い体を持ち、尾は比較的短いです。一方、ハクビシンは細長い体型で、尾が長く、縞模様のある毛皮が特徴です。

次に、生息地についてですが、たぬきは主に森林や山地に生息しているのに対し、ハクビシンは都市部や農村でもよく見られます。これはそれぞれの食性にも関連しています。たぬきは主に果物や昆虫を食べるのに対し、ハクビシンは雑食性であり、果物から小動物まで幅広く食べることができます。

また、行動パターンにも違いがあります。たぬきは夜行性であり、単独で生活することが多いのに対し、ハクビシンは群れで行動することがあり、社会的な生態を持っています。

これらの相違点によって、たぬきとハクビシンは異なる生態系の役割を果たしています。

タヌキは攻撃的ですか?

タヌキは一般的に攻撃的ではないとされています。彼らはとても臆病で、逃げることが多いため、人間や他の動物に対して攻撃的な行動をとることは少ないです。ただし、自分のテリトリーを守るためや、子供を守ろうとする際には、強い防衛本能を見せることがあります。このような状況では、タヌキが威嚇や攻撃の姿勢を取ることもありますが、これは特殊なケースです。全体的に見れば、タヌキは通常は非常に穏やかで好奇心旺盛な動物です。

アライグマは攻撃的ですか?

アライグマは一般的に攻撃的ではないとされていますが、状況によっては防衛的になることがあります。特に、自分のテリトリーや子供を守るためには攻撃する可能性があります。また、食べ物を探しているときや、人間と接触する際にはストレスを感じて攻撃的な行動を取ることもあります。

相違点として、他の動物と比べると、アライグマは非常に好奇心旺盛で、環境に適応する能力が高いですが、その一方で人間に対して警戒心を持つことがあるため、適切な距離を保つことが大切です。

よくある質問

アライグマとタヌキの外見的な違いは何ですか?

アライグマとタヌキの外見的な違いは、顔の模様と体型です。アライグマは目の周りに黒いマスクのような模様があり、身体はよりスリムで、しっぽにはリング模様があります。一方、タヌキは顔が丸く、全体的にふっくらしており、しっぽは太くて短いです。

アライグマとタヌキの生息地はどこですか?

アライグマは主に北アメリカに生息し、湿った森林や都市部にも適応しています。一方、タヌキは日本や東アジアに広く分布し、林や草原などの多様な環境に生息しています。両者の生息地の違いは地域によって明確です。

アライグマとタヌキの行動や習性にはどのような違いがありますか?

アライグマとタヌキの行動や習性にはいくつかの相違点があります。まず、アライグマは昼行性であり、特に夜に活動しますが、タヌキは夜行性です。また、アライグマは手を使って食べ物を探すことが得意ですが、タヌキは嗅覚を頼りに餌を探します。さらに、アライグマは水辺を好む傾向がありますが、タヌキは山や森に生息することが多いです。

アライグマとタヌキの食性の違いは何ですか?

アライグマとタヌキの食性の相違点は、アライグマが主に果物や虫を好んで食べるのに対し、タヌキは小動物や植物を含む幅広い食事を摂ることです。また、アライグマは雑食性であり、タヌキも同様に雑食ですが、獲物の種類が異なります。

アライグマとタヌキはどちらがより社会的な動物ですか?

アライグマとタヌキの相違点は、社会性にあります。アライグマは非常に社会的で、群れを作ることが多いですが、タヌキは単独性が強く、あまり群れを作りません。このため、アライグマの方がより社会的な動物といえます。

アライグマとタヌキの違いについての議論を通じて、両者の特徴や生態が明らかになりました。外見や行動の違いはもちろん、それぞれの生息環境にも差があります。アライグマは主に北アメリカに生息し、タヌキは日本を含むアジア地域に広がっています。これらの相違点を理解することで、動物観察や保護活動においてより深い視点を持つことができるでしょう。