おはぎとぼたもちの違いについて、多くの人々が疑問に思っているのではないでしょうか。特に、季節や行事の影響によって変化するこれらの和菓子は、外見や材料、食べるタイミングにおいて一見似ているものの、その定義や作り方には微妙な差異があります。実際には、おはぎとぼたもちには、それぞれ独自の歴史や文化的背景が存在しており、地域によっても呼び名や作り方が異なることがあります。このため、両者の違いを理解することは、日本の伝統的な食文化を知る上で非常に重要な要素となります。

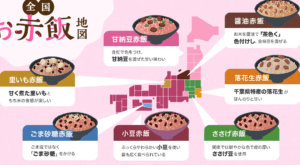

まず、おはぎは主に秋のお彼岸に供えられることが多く、もち米にあんこを包んだ形状が特徴です。一方で、ぼたもちは春のお彼岸に登場し、桜の花をイメージさせるような柔らかな風合いと、こしあんや粒あんを使った優しい味わいが魅力です。このように、ただの和菓子と思われがちな二つの名前の背後には、それぞれの行事や季節感が反映されているのです。また、地域によるバリエーションも楽しみの一つであり、各地の特色が色濃く現れています。

このように、おはぎとぼたもちには明確な違いがありますが、それを知ることでより深く日本の文化や習慣を感じることができるでしょう。日本の四季を味わうために、これらの和菓子を楽しむことは、ただの食事以上の意味を持ちます。さらに詳しく知りたい方は、この記事を読み進めて、おはぎとぼたもちの魅力やその歴史について探ってみてください。

Contents

おはぎとぼたもちの違い:季節と材料に見る和菓子の魅力

おはぎとぼたもちの違い:季節と材料に見る和菓子の魅力

和菓子には日本の文化や季節感が息づいていますが、その中でも特に人気があるのが「おはぎ」と「ぼたもち」です。この二つは見た目が似ているため混同されがちですが、実は様々な違いがあります。以下では、季節や材料に焦点を当てて、それぞれの特徴や魅力について詳しく解説します。

おはぎの特徴

- 季節:主に秋に食べられることが多いです。特に、彼岸(秋の彼岸)に供えられることが一般的です。

- 材料:もち米とあんこを主成分とし、特に「こしあん」や「粒あん」が使われます。

- 形状:通常は丸い形をしており、表面にあんこがたっぷりと塗られています。

- 特徴的なVariations:おはぎは、あんこの代わりにきなこや抹茶などで包まれることもあります。

ぼたもちの特徴

- 季節:春に食べられることが一般的で、特に春の彼岸に供えられます。

- 材料:もち米とあんこを使用する点は共通していますが、ぼたもちではもち米を使ったうるち米を中心にしたものが多いです。

- 形状:自然な姿を活かした少し不揃いな形状が特徴です。

- 特徴的なVariations:ぼたもちは、桜の葉で包むことが多く、春の訪れを感じさせます。

おはぎとぼたもちの主な違い

おはぎとぼたもちの主な違いは、季節と使用される材料、形状に現れています。おはぎは秋に作られ、こしあんが主成分であるのに対し、ぼたもちは春に作られ、うるち米を使用することが多いです。

比較表

| 項目 | おはぎ | ぼたもち |

|---|---|---|

| 季節 | 秋 | 春 |

| 材料 | もち米、こしあん | うるち米、粒あん |

| 形状 | 丸い形 | 不揃いな形 |

| 供える時期 | 彼岸(秋) | 彼岸(春) |

| 主なトッピング | きなこ、抹茶 | 桜の葉 |

| 食感 | モチモチ | しっとり |

| 甘さ | 控えめ | やや甘め |

| 文化的背景 | 秋の収穫祭を象徴 | 春の訪れを祝う |

| 食べ方 | そのまま食べる | 桜の葉ごと食べることも |

| 見た目 | 色鮮やか | 春らしい淡い色合い |

おはぎとぼたもちの違いわかる?

おはぎ/ぼたもちの作り方☆炊飯器で手軽に作れるおはぎレシピ!時間が経ってもモチモチで美味しいおはぎ♪手作りつぶあん&きなこバージョンもご紹介☆-How to make Ohagi-【料理研究家ゆかり】

おはぎとぼたもちの違いは何ですか?

おはぎとぼたもちの違いは主に次のような点にあります。

まず、おはぎは秋に食べられることが多く、その時期の新米を使って作ります。一方、ぼたもちは春の行事として用いられ、特に牡丹の花が咲く頃に食べられます。

次に、外見の違いとしては、おはぎはつぶあんやこしあんが使われることが一般的ですが、ぼたもちは通常白あんが用いられます。また、里芋のような形状をしたぼたもちは、より丸みを帯びています。

さらに、材料にも差異があります。おはぎにはもち米が主に使われますが、ぼたもちは上新粉や白玉粉を使って作ることが多いです。

このように、おはぎとぼたもちは、時期や材料、形状などにおいて明確な相違点があります。

お彼岸のぼた餅とおはぎの違いは何ですか?

お彼岸のぼた餅とおはぎの違いは主に以下の点にあります。

まず、ぼた餅は春のお彼岸の時期に作られるもので、「ぼた」は牡丹の花から名付けられています。この時期は、もち米を使ったあんこで包まれた甘いお菓子です。

一方、おはぎは秋のお彼岸に食べるもので、「はぎ」は萩の花に由来しています。おはぎは、もち米の上にこしあんやつぶあんがかかっているのが特徴です。

また、ぼた餅は通常、あんこに使用される豆の種類が異なり、もち米のモチモチ感が際立つのに対し、おはぎはつぶされた豆の食感を楽しむことができます。

以上のように、お彼岸のぼた餅とおはぎは、食べる時期や見た目、材料などに明確な相違点があります。

おはぎはなぜ半殺しと呼ばれるのですか?

おはぎが「半殺し」と呼ばれる理由は、その作り方に由来しています。おはぎは、もち米を炊いてから、ある程度つぶして形を整えるため、そのつぶされた状態を「半殺し」と表現することがあります。この場合の「半殺し」は、完全に潰すのではなく、あくまで「半分潰した」という意味合いを持っています。

おはぎの特徴として、つぶし加減や形状が重要であり、もち米とあんこのバランスも大切です。したがって、「半殺し」という呼称は、この料理の独特の食感や見た目を反映した表現となっています。

おはぎは四季で何と呼ばれますか?

おはぎは、四季によって呼び方が異なります。具体的には、春には「ぼた餅」、秋には「おはぎ」と呼ばれます。この呼び名の違いは、主に使用する食材やその時期に関連しています。

春は牡丹の花が咲く時期であり、ぼた餅という名前が付けられています。一方、秋は彼岸の時期にあたるため、おはぎと呼ばれることが一般的です。このように、同じ食べ物であっても、季節によって名称が変わることが相違点の一つです。

よくある質問

おはぎとぼたもちの違いは何ですか?

おはぎとぼたもちの違いは、主に材料と季節にあります。おはぎは秋に食べられ、もち米にあんこをまぶしています。一方で、ぼたもちは春に食べられ、同じくもち米ですが、あんこの形が異なることがあります。このように、食べる時期や見た目に相違点があります。

おはぎは季節によって変わりますか?

おはぎは季節によって変わります。特に秋には、新米を使用して作られることが多く、春には桜の葉を使ったものが人気です。したがって、おはぎには地域や季節の相違点があります。

ぼたもちにはどんなあんこが使われていますか?

ぼたもちには主にこしあんやつぶあんが使われています。こしあんは滑らかで、つぶあんは粒の食感が残っているのが特徴です。これが相違点となります。

おはぎとぼたもちの食べるタイミングはいつですか?

おはぎとぼたもちは、どちらも日本の伝統的な甘いお菓子ですが、食べるタイミングには相違点があります。おはぎは秋分の日やお彼岸に、ぼたもちは春分の日やお彼岸に食べることが一般的です。これにより、季節感を楽しむことができます。

おはぎやぼたもちの歴史について教えてください。

おはぎとぼたもちの歴史には大きな相違点があります。おはぎは秋の harvest festival に関連しており、主に秋彼岸の時期に作られます。一方、ぼたもちは春、特に春彼岸に食べられることが多いです。材料や作り方も異なり、おはぎは通常黒ごまやあんこで覆われ、ぼたもちは色とりどりのきな粉や抹茶が使われます。このように、季節や材料によってそれぞれの特徴が表れています。

おはぎとぼたもちの違いは、主に使用される季節や材料にあります。おはぎは秋の彼岸に食べられ、もち米を使っています。一方、ぼたもちは春の彼岸に食べられ、うるち米が主な材料です。

これらの違いを理解することで、日本の伝統的な食文化への深い理解が得られます。それぞれの季節の象徴として大切にされていることを心に留めて、楽しみながら味わうことが重要です。