大豆と納豆は、日本の食文化において非常に重要な役割を果たす食品です。両者は一見似ているように思えるかもしれませんが、実際には異なる特徴や栄養価を持っています。この記事では、これらの相違点について詳しく探求し、大豆が納豆になるまでのプロセスや、その栄養的価値の違いについてご説明します。特に、健康志向の方や、食生活における新しい選択肢を模索している方々にとって、これらの違いを理解することは非常に重要です。

まず、大豆は「豆」として知られている植物で、さまざまな形で料理に利用されています。一方、納豆はその大豆を発酵させて作られる健康食品です。納豆は特有の粘り気と香りを持ち、栄養価も高く、特にプロバイオティクスやビタミンK2が豊富です。このように、大豆と納豆は元は同じものから成り立っていますが、その加工過程によって栄養成分や健康効果が大きく変わるのです。

さらに、食文化においてもこの二つの食品は異なる位置付けを持っています。大豆は豆腐や味噌、醤油など、多様な食品に利用されており、日本料理の基盤を支えています。一方、納豆は主に朝食の定番として親しまれ、特有の食感や風味から好みが分かれることもあります。これらの相違が、食事のスタイルや栄養摂取にどのように影響を与えているのか、詳しく考察していきましょう。

この記事を通じて、大豆と納豆の違いをより深く理解し、それぞれの魅力を再発見する機会にしていただければ幸いです。ぜひ、引き続きお読みください。

Contents

「大豆と納豆:栄養価と製造過程の違いを探る」

大豆と納豆:栄養価と製造過程の違いを探る

大豆(だいず)と納豆(なっとう)は、どちらも日本の食文化に深く根ざした重要な食品です。しかし、それぞれの栄養価や製造過程には顕著な違いがあります。本稿では、これらの違いについて詳しく探っていきます。

大豆の定義と特徴

大豆は、マメ科の植物であり、特にアジア地域で広く栽培されています。以下は、大豆の主な特徴です:

- 栄養価: 大豆は高タンパク質食品であり、必須アミノ酸が豊富です。

- 脂肪: 大豆には不飽和脂肪酸が含まれており、健康に良いとされています。

- ビタミンとミネラル: ビタミンB群やカルシウム、鉄分などが多く含まれています。

大豆は、豆腐、味噌、醤油など、さまざまな食品に加工される基本的な原料となります。

納豆の定義と特徴

納豆は、大豆を発酵させた食品で、日本で古くから食べられています。納豆は以下のような特徴を持っています:

- 製造過程: 大豆を蒸し、納豆菌(バチルス・ナット)を加えて発酵させます。

- 栄養価: 納豆は大豆よりもさらに高いタンパク質を含み、ビタミンKやナットウキナーゼも豊富です。

- 風味: 独特の香りと粘り気があり、食感が特徴的です。

納豆は、ご飯にかけて食べたり、味噌汁に入れたりすることで、その栄養価を活かされています。

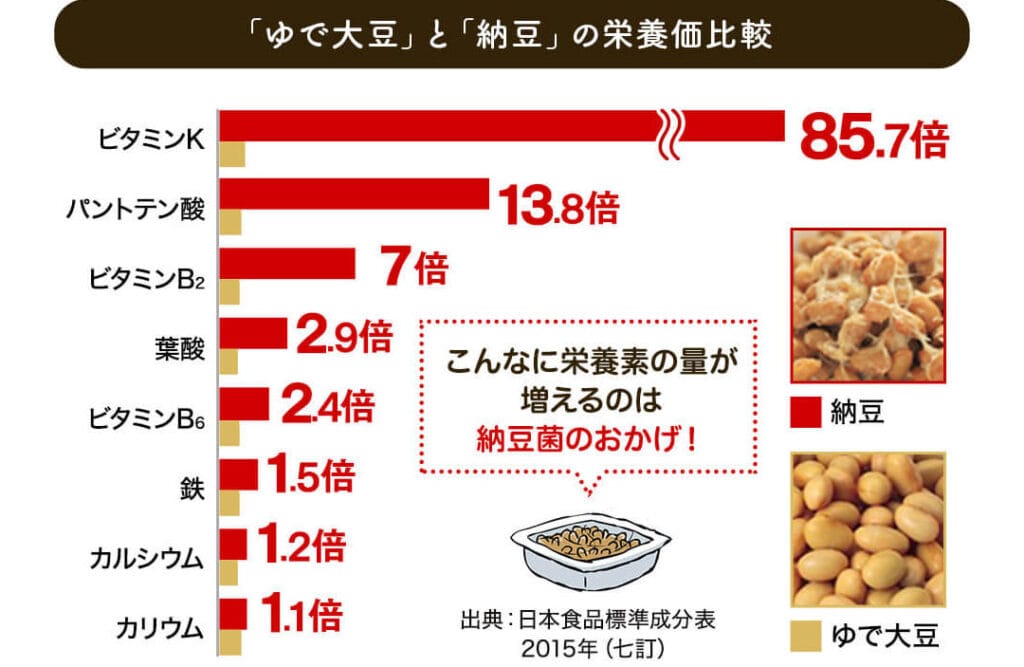

栄養価の違い

大豆と納豆の栄養価には、以下のような違いがあります:

- たんぱく質: 大豆は100gあたり約36gのタンパク質を含むのに対し、納豆は同じ量で約38gです。

- ビタミンK: 大豆にはあまり含まれませんが、納豆には豊富に存在します。

- ナットウキナーゼ: 納豆特有の酵素で、血液サラサラ効果が期待されています。

製造過程の違い

大豆と納豆の製造過程には、以下のステップがあります:

- 大豆の選別: 品質の良い大豆を選びます。

- 浸水: 大豆を数時間水に浸します。

- 蒸し: 浸水した大豆を蒸して柔らかくします。

- 発酵: 蒸した大豆に納豆菌を加え、一定の温度で発酵させます。

- 冷却: 発酵が完了したら、冷却して保存します。

このように、納豆は大豆から作られる一種の発酵食品ですが、その製造過程が異なるため、栄養価や風味、食感も変わってきます。

大豆と納豆の違いの比較表

| 項目 | 大豆 | 納豆 |

|---|---|---|

| 種類 | 未加工の豆 | 発酵食品 |

| 栄養価 | 高タンパク質 | 更に高いタンパク質とビタミンK |

| 製造過程 | 浸水・蒸し | 発酵プロセスが追加される |

| 食感 | 滑らか | 粘り気のある独特の食感 |

| 風味 | 豆の自然な風味 | 強い香りと味 |

| 保存方法 | 乾燥または冷蔵 | 冷蔵保存が必要 |

| 健康効果 | 基礎的な栄養補給 | 血液サラサラ効果 |

| 調理法 | 煮物、炒め物など | ご飯にかける、味噌汁に入れるなど |

| 文化的背景 | 幅広い用途 | 伝統的な朝食食品 |

【ゆっくり解説】知れば得する!納豆とひきわりの違いについて

【ゆっくり解説】納豆?豆腐?きな粉?大豆食品の違いについて解説!

納豆は毎日食べてもいいですか?

納豆は毎日食べてもいいですか?という質問に対して、以下の相違点を考慮する必要があります。

1. 栄養価: 納豆はタンパク質やビタミンK2が豊富であり、健康に良い影響を与えます。 毎日食べることで、これらの栄養素を効率的に摂取できます。

2. 消化のしやすさ: 納豆は発酵食品であるため、消化が比較的しやすいです。 ただし、個人によっては消化不良を起こす場合もあります。

3. アレルギー反応: 大豆アレルギーを持っている場合、納豆を毎日食べることは推奨できません。 そのため、自分の体質を考慮することが重要です。

4. 腸内環境: 納豆には食物繊維が含まれており、腸内環境を改善する効果があります。 毎日の摂取は、腸の健康に寄与する可能性があります。

5. バランスの取れた食事: 納豆は健康的ですが、他の食品と組み合わせてバランスの取れた食事を心がけることが大切です。 一品だけに偏るのではなく、様々な栄養素を摂ることが推奨されます。

以上の点を考慮すると、納豆は毎日食べても良い食品ですが、自分の健康状態やアレルギーに注意する必要があります。

大豆を食べる利点は何ですか?

大豆を食べる利点にはいくつかの重要な点があります。まず第一に、高たんぱく質食品であり、植物由来の良質なたんぱく質を提供します。これは特にベジタリアンやビーガンにとって重要です。

次に、豊富な栄養素を含んでおり、ビタミンやミネラル(例えば、鉄分やカルシウム)が豊富です。これにより、全体的な健康促進が期待できます。

また、大豆にはイソフラボンが含まれており、これはホルモンバランスを整えるのに役立つ可能性があります。特に女性にとって、閉経期の症状を和らげる助けとなることが研究で示されています。

さらに、大豆はコレステロールを低下させる効果があるとされており、心血管疾患のリスクを減少させるのに寄与する可能性があります。

最後に、大豆製品は多様性があり、豆腐や納豆、味噌など、さまざまな料理に利用できるため、食事に取り入れやすいという利点があります。

以上のように、大豆を食べることには多くの利点があります。

豆腐と納豆のどちらが好きですか?

豆腐と納豆は日本の代表的な大豆製品ですが、いくつかの相違点があります。

まず、豆腐は絹ごしと木綿の2種類があり、クリーミーな食感が特徴です。一方、納豆は発酵食品であり、粘り気が強く、独特の匂いがあります。

また、栄養面でも違いがあります。豆腐はタンパク質が豊富で、カルシウムも含まれていますが、納豆はさらにビタミンK2や納豆菌が含まれており、腸内環境に良い影響を与えると言われています。

調理方法も異なります。豆腐はそのまま食べたり、煮物、炒め物に使われることが多いですが、納豆は通常、ご飯にのせるか、納豆巻きとして食べられることが一般的です。

私自身は、どちらも好きですが、それぞれの相違点を楽しむことが大切だと思います。

納豆と一緒に食べてはいけないものは何ですか?

納豆と一緒に食べてはいけないものとして、以下のような相違点があります。

1. 牛乳: 納豆に含まれるビタミンB2が牛乳のカルシウムと結合し、吸収を妨げることがあります。

2. ワサビ: ワサビと納豆を一緒に食べると、消化不良を引き起こす可能性があると言われています。

3. 果物: 特に柑橘系の果物は、納豆の中の酵素と反応し、栄養素の吸収を妨げることがあるため、注意が必要です。

これらの食品と納豆を組み合わせて食べることは、健康面での相違点だけでなく、味のバランスにも影響を与えることがあります。

よくある質問

大豆と納豆の主な違いは何ですか?

大豆と納豆の主な違いは、大豆は未加工の状態であり、納豆は大豆を発酵させた食品であることです。また、納豆は特有の粘り気と香りがあります。

大豆はどのように納豆に変わりますか?

大豆が納豆に変わる過程は、主に発酵によるものです。最初に大豆を茹でて柔らかくし、次に納豆菌を添加します。その後、一定の温度と湿度で発酵させることで、納豆独特の粘りと風味が生まれます。このように、大豆から納豆への変化は、物理的および微生物的なプロセスによって行われます。

栄養価の観点から、大豆と納豆の違いはありますか?

はい、栄養価の観点から、大豆と納豆にはいくつかの相違点があります。大豆は高いタンパク質を含みますが、納豆は発酵によりビタミンK2やプロバイオティクスが増加し、消化吸収も良くなります。また、納豆にはナットウキナーゼという酵素が含まれ、血液の健康に寄与します。したがって、栄養価の面では納豆が優れていると言えます。

納豆はどのように保存すればよいですか?

納豆は、冷蔵庫の冷蔵室で保存するのが最適です。開封後は、密閉できる容器に入れて乾燥を防ぐことが大切です。また、賞味期限内に食べるようにしましょう。

大豆と納豆の味や食感にはどんな違いがありますか?

大豆と納豆の味や食感には明確な相違点があります。大豆は、ほくほくした食感と甘みが特徴ですが、納豆は粘り気があり、独特の風味があります。納豆は発酵によって変化したため、香りも大豆とは異なり、より深い味わいを持っています。

大豆と納豆の違いについて考察すると、両者はその性質と用途において明確な相違点があります。大豆は基本的な食材であり、焼いたり煮たりして食べられます。一方、納豆は発酵食品で、独特の風味や粘り気を持ちます。このように、両者は異なるプロセスを経て、異なる栄養価や食文化を形成しています。理解を深めることで、日々の食生活に役立てることができるでしょう。