日本の食文化において、醤油と味噌は欠かせない調味料です。どちらも大豆を主成分とし、独特の風味を持っていますが、その製造過程や用途、味わいには明確な違いがあります。多くの人が日常的に使用するこれらの調味料ですが、実際にはそれぞれの特徴や役割を十分に理解していないことも少なくありません。特に、料理における相性や使い方の違いを知ることで、より豊かな食体験が得られるでしょう。

醤油は、発酵させた大豆、麦、塩などを原料に作られた液体調味料で、料理に深い旨味と色合いを与えます。その種類は多岐にわたり、濃口、淡口、再仕込みなどがあります。一方で、味噌は同様に大豆を主要成分としながらも、米や麦、塩を加えたペースト状の調味料です。味噌はその発酵期間や材料によってさまざまな風味が楽しめるため、料理によって使い分けることが重要です。このような背景から、醤油と味噌の違いを理解することは、日本の料理をさらに楽しむために非常に有益です。

この記事では、醤油と味噌のそれぞれの特性や歴史、製造方法、さらには料理における具体的な活用方法について詳しく解説します。これらの情報を通じて、皆さんがこれまで以上に調味料を楽しみ、料理の幅を広げる手助けとなれば幸いです。それでは、さらに深く読み進めて、醤油と味噌の魅力を探ってみましょう。

Contents

醤油と味噌の違い:発酵と風味の世界を探る

醤油と味噌の違い:発酵と風味の世界を探る

日本の料理において、醤油と味噌は欠かせない調味料です。これらはどちらも大豆を主成分としており、発酵によって作られますが、その製造過程や風味は大きく異なります。本稿では、醤油と味噌の相違点について詳しく説明し、それぞれの特徴や利用方法を掘り下げていきます。

発酵のプロセス

発酵とは、微生物が有機物を分解する過程であり、特定の風味や香りを生み出す重要な工程です。醤油と味噌の発酵過程には以下のような違いがあります:

- 醤油:醤油は通常、大豆や小麦を蒸した後、酵素を含む麹菌を加えます。この麹菌が大豆と小麦を発酵させ、さらに酵母や乳酸菌を加えることで、液体状の醤油が出来上がります。

- 味噌:味噌の製造は、主に大豆を茹でた後、同様に麹菌を加えて発酵させます。しかし、味噌の場合は、固体状のペーストとして仕上がり、醤油のような液体ではありません。

風味の違い

醤油と味噌は、風味においても顕著な違いがあります。

- 醤油:塩味が強く、旨味や香ばしさが特徴です。魚料理や肉料理、野菜など幅広い料理に合います。

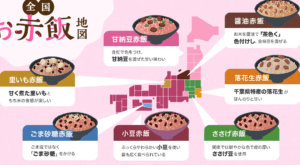

- 味噌:甘味や酸味が感じられることがあり、特に味噌汁や和え物に使われます。種類によって風味が異なり、赤味噌、白味噌、合わせ味噌などがあります。

用途の違い

醤油と味噌はその性質上、料理における用途も異なります。以下に代表的な使い方を示します。

- 醤油は、タレやつけダレとして使用されることが多く、煮物や炒め物にもよく合います。

- 味噌は、スープやソースとして用いられることが多く、特に味噌汁は日本の家庭料理に欠かせません。

醤油と味噌の違い比較表

| 項目 | 醤油 | 味噌 |

|---|---|---|

| 主成分 | 大豆、小麦 | 大豆 |

| 形状 | 液体 | ペースト状 |

| 発酵期間 | 数ヶ月から数年 | 数ヶ月から数年 |

| 主要な風味 | 塩味、旨味 | 甘味、酸味 |

| 一般的な用途 | タレ、煮物、炒め物 | スープ、ソース、和え物 |

| 種類 | 濃口、薄口、たまり | 赤味噌、白味噌、合わせ味噌 |

| 保存方法 | 冷暗所、開封後は冷蔵 | 冷暗所、開封後は冷蔵 |

| 文化的背景 | 多様な料理文化に利用される | 伝統的な和食の基礎的な要素 |

| 栄養価 | 低カロリーだが高ナトリウム | 高タンパク質、ビタミンB群が豊富 |

| 発酵の微生物 | 酵母、乳酸菌 | 麹菌、乳酸菌 |

味噌と醤油✿日本の家庭料理-日本の食文化:調味料-【日本通tv】

【 5分でわかる 】赤味噌と白味噌の違いって何?? ちょっとした料理の豆知識

味噌たまりと醤油の相違点は何ですか?

味噌たまりと醤油の相違点は以下の通りです。

まず、原材料において、味噌たまりは主に大豆を使用しますが、醤油は大豆だけでなく、小麦も重要な成分となります。つまり、味噌たまりは大豆発酵製品であり、醤油は大豆と小麦の混合発酵製品です。

次に、製造方法についても違いがあります。味噌たまりは発酵に時間をかける工程が多く、一方醤油は比較的短い期間で製造されます。これにより、味や香りにも違いが出てきます。

さらに、風味や用途に関しても異なります。味噌たまりは甘みが強く、濃厚な味わいがありますが、醤油は塩気が強く、すっきりとした味わいです。料理においても、味噌たまりは煮物や和え物に使われ、醤油は刺身や炒め物によく使われる傾向があります。

最後に、栄養価の面でも違いがあります。味噌たまりにはプロバイオティクスが含まれることが多く、健康に良いとされていますが、醤油はナトリウムが高めで、摂取量に注意が必要です。

まとめると、味噌たまりと醤油には、原材料、製造方法、風味、用途、栄養価の面で明確な相違点があります。

味噌と醤油の塩分はどちらが多いですか?

味噌と醤油の塩分の違いについて説明します。

一般的に、醤油は味噌よりも塩分が多いです。醤油は大豆を発酵させて作られ、その過程で塩を加えます。例えば、通常の濃口醤油は塩分濃度が約15%〜18%です。一方で、味噌は大豆と米や麦を発酵させるため、塩分濃度は約8%〜12%程度です。

このように、醤油と味噌の塩分には明確な相違点がありますので、料理によって使い分けることが重要です。

醤油と味噌の栄養素の違いは何ですか?

醤油と味噌の栄養素の相違点について説明します。

まず、醤油は主に大豆、小麦、塩から作られています。一方、味噌も大豆を基にしていますが、米麹や大麦が使用されることが多いです。このため、両者の成分には違いがあります。

醤油の主な栄養素は、

- ナトリウム:非常に高い含有量。

- アミノ酸:特にグルタミン酸が豊富で、旨味を引き立てます。

一方、味噌は以下の栄養素が特徴的です:

- プロテイン:良質な植物性タンパク質が含まれています。

- ビタミン・ミネラル:特にビタミンB群やカルシウムが豊富です。

- 発酵食品としての特徴:腸内環境を整える効果があります。

このように、醤油と味噌は共通して大豆を使用していますが、栄養素の含有量やタイプには明確な相違点があります。料理によって使い分けることで、それぞれの栄養素や風味を活かすことができます。

味噌屋は醤油の起源ですか?

味噌屋と醤油は、どちらも日本の伝統的な調味料ですが、その起源や製造過程には明確な違いがあります。

まず、味噌は大豆を主成分とし、発酵させて作られます。一方、醤油は大豆と小麦を原料にし、発酵・熟成を経て作られるため、原料からして異なるのです。

また、味噌の風味は甘味や深みが特徴ですが、醤油は塩味が強く、旨味が引き立つ調味料です。このため、料理において使われる場面も異なります。例えば、味噌はスープや煮物に、醤油は刺身や炒め物に使われることが多いです。

したがって、味噌屋は醤油の起源ではなく、両者はそれぞれ独立した調味料としての歴史を持ち、さらに文化的な役割も異なります。

よくある質問

醤油と味噌の主な原料は何ですか?

醤油と味噌の主な原料は異なります。醤油は主に大豆、小麦、塩、水から作られます。一方、味噌は大豆、塩、麹を主成分としています。このように、原料の違いがそれぞれの特性を生み出しています。

醤油と味噌の味の違いはどのようなものですか?

醤油と味噌の味の違いは、主に発酵の過程と原材料にあります。醤油は大豆、小麦、塩を使い、液体状で塩味が強いのが特徴です。一方、味噌は主に大豆と米(または大麦)から作られ、ペースト状で甘味や旨味が豊かです。このように、両者は味わいの深さや風味において明確に異なります。

醤油と味噌の使用方法にはどのような違いがありますか?

醤油は主に料理の調味料として使われ、煮物や炒め物に利用されます。一方、味噌はスープや味付けに使われることが多く、特に味噌汁に欠かせません。このように、醤油と味噌の使用方法には明確な相違点があります。

醤油と味噌の栄養価の違いは何ですか?

醤油と味噌の栄養価の相違点は、主に含まれる成分にあります。醤油は主にナトリウムが豊富で、塩分が高いのが特徴です。一方、味噌はタンパク質や食物繊維が多く含まれ、発酵によってビタミンB群も豊富です。これにより、それぞれの料理や健康効果が異なります。

料理における醤油と味噌の相互利用は可能ですか?

料理における醤油と味噌の相互利用は可能ですが、両者には異なる風味と用途があります。醤油は主に

塩味と旨味を提供し、味噌は甘みや深いコクを加えます。料理によって、適切な使い方を考慮することが重要です。

醤油と味噌には、それぞれ独自の製造過程や風味があります。醤油は大豆と小麦を発酵させた液体調味料で、塩味が強く、料理に深い味わいを与えます。一方、味噌は大豆を中心にしたペースト状の調味料で、甘みとコクが特徴です。これらの相違点を理解することで、料理の幅が広がります。